Heute hat mein Papa Geburtstag – er wäre 89 Jahre alt, hätte er nicht diesen Unfall gehabt. Und noch während ich die Worte schreibe, muss ich schmunzeln, weil ich ihn über meinen Konjunktiv schimpfen höre. Er hasste die Möglichkeitsform, er hasste das Vage, das Ungefähre, das Unverbindliche, vor allem aber das Lamentieren über längst Vergangenes und bereits getroffene Entscheidungen, das hintennach Jammern über deren Konsequenzen.

„Wenn meine Tant' ein Dingserl hätt', dann wäre sie mein Onkel!“ pflegte er derart unsinnige Im-Kreis-Diskussionen zu kommentieren, die gerne in Endlosschleife von meiner Mutter im Stile von „hättest du nur damals… wärst du ned so stur… würdest du endlich zuhören… was sollten denn da die Leut' sagen… wenn du ned wärst, dann…“ geführt wurden, rund um einen imaginären Selbstaufopferung-Altar. Mein Papa war hingegen der, auf den ich mich tatsächlich verlassen konnte. Nicht immer kommentarlos, aber ohne unnötigen Text in Vorwürfe gekleidet war er für mich da, in jedem Fall und hundertprozentig. Er war jemand, der sein Wort hielt. Und jemand, der Verantwortung für mich übernahm, als sich andere wegdrehten.

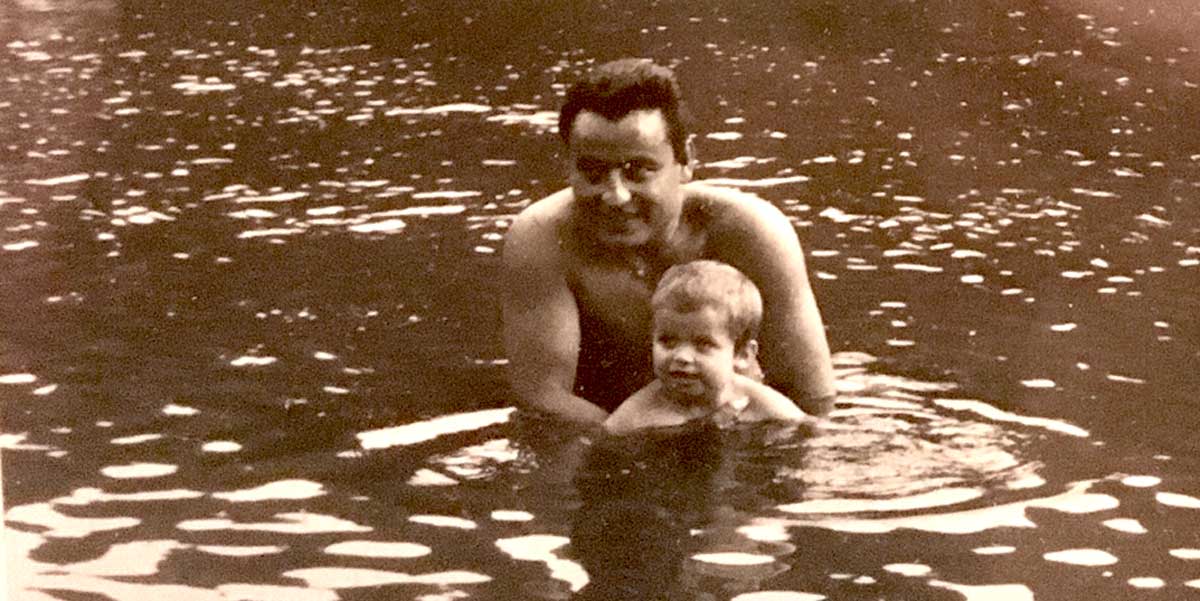

Egal, ob ich als Kind mit Gehirnhautreizung von ihm daheim gepflegt wurde („die ist wie eine Goaß – wenn sie sich einbildet, sie wird hinig, dann wird sie hin'…“ überredete er unseren Hausarzt zur Mithilfe bei der Heimpflege, weil meine Krankenhaus-Aversion schon bei einem früheren Spitals-Aufenthalt in völliger Verweigerung von Nahrungsaufnahme endete und sich als Phobie gegen „weiße Kittel“ nachhaltig manifestierte) oder ob ich bis ins Erwachsenenalter hinein von ihm die Schuhe „richtig“ geputzt und den perfekten (also mit gewärmter Milch) Morgenkaffee serviert bekommen habe. Mich wundert, dass ich überhaupt laufen gelernt habe, denn wenn ich die alten Fotos aus meiner Kleinstkind-Zeit anschaue, dann sehe ich mich ständig an ihm dranpicken… er trägt mich auf den Schultern, hält mich auf dem Arm, ich sitze auf seinem Schoß (beim Auto fahren!), er überwacht meine Schwimmversuche, zieht mich die Schipiste rauf, weil ich nicht „steigen“ will… legendär war die Geschichte vom Wickeln, wofür er angeblich immer zwei Kübel benötigte, den zweiten zum „Reinspeiben“, weil ihm da schon sehr vor mir gegraust hatte. Dank Schichtarbeit erledigte er unerschrocken alle Care-Arbeiten, also einen Großteil meiner Aufzucht und Hege. Keine Selbstverständlichkeit in den 1960er Jahren so mitten in der Provinz.

Auch keine Selbstverständlichkeit war es, dass er mich an Sohnes statt erzog; ich wurde gedrillt zu funktionieren, das Credo lautete „gelobt sei, was hart macht“. Er lehrte mich, wie ich mir das Weinen abgewöhne und dass Gefühle etwas Gefährliches sind, die man auf gar keinen Fall zulässt, schon gar nicht darüber spricht. Stattdessen bläute er mir ein (buchstäblich), dass ich lernen und mich anstrengen muss, um im Leben weiter zu kommen. Vor allem sollte ich unabhängig werden und niemanden brauchen, damit ich „es“ alleine schaffe.

„Aufgeben tun wir nur einen Brief!“ lautete seine Antwort, wenn ich wieder einmal beim Sportln, im Wald oder Weingarten mit ihm unterwegs war und meinte, dass es mich nimmer freut, mir kalt ist, ich einfach nimmer kann. Seine Verbote waren Gesetzes-gleich, es gab kein Verhandeln. Für ihn zählte allein das Gehorchen. Die einzige Ausnahme erlebte ich im Umgang mit seinem Rennrad, das ich mir immer wieder heimlich auslieh, was meine Mutter auf die Palme brachte, weil sie es explizit verboten hatte, meinem Papa aber taugte es, wenn ich „wild“ war.

Mit diesem stahlblauen Rad ist er verunglückt, als er so alt war, wie ich heute bin. Bissl mehr als 56 Jahre dauerte sein Leben, das mit seiner großen Leidenschaft für's Radfahren an einem heißen August-Tag endete. Damals hatte ich eine Riesenwut auf ihn, weil er mich doch noch nie im Stich gelassen hatte und jetzt das, ohne Vorwarnung… Seither beschäftigt mich immer wieder der Gedanke, dass ich ihm nicht mehr sagen konnte, wie lieb ich ihn habe und wie dankbar ich ihm bin. Für alles. Für die Kraft seiner bedingungslosen Liebe und seinen unerschütterlichen Glauben in mich. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass man seine Lebensentscheidungen quasi aus der Sicht „vom Totenbett aus“ treffen soll, um sich so darüber klar zu werden, was man auf keinen Fall versäumen will, was unbedingt gelebt und erlebt werden muss. Das macht zwar nicht zwangsläufig mutiger oder Probleme einfacher – ganz sicher aber fokussierter auf das Wesentliche im Leben und flexibler für einen Perspektivenwechsel. Im Umgang mit meiner verbleibenden Lebenszeit steuert mich vor allem, dass nach „hinten raus“ nimmer viel bleibt, die längste Zeit hat's schon gedauert. Was ich unbedingt weiß, ist das, worauf ich keinesfalls verzichten will und werde: Es ist der unerschütterliche Glaube an die Kraft von Liebe, in meine Liebesfähigkeit, die mich lebendig hält, mich antreibt und immer wieder durchhalten lässt. Am Ende aller Zeit ist doch Liebe die einzige, die alles überdauert und letzten Endes das Einzige, das zählt und mich überleben wird.

So hat mich mein Papa selbst im Sterben noch für's weitere Leben geprägt: Sein plötzlicher Tod hat mich gelehrt, den wichtigen Menschen in meinem Leben zu sagen, dass ich sie lieb habe; und jene, die ich bedingungslos liebe, hören das von mir, damit sie's auch wissen. Denn, dass einen jemand liebt, das weiß man doch erst, wenn man es gesagt bekommt!